Delle varie caratteristiche della società normata dal progressismo, una delle meno indagate è la sua propensione alla costante dicotomia. I volti di questa propensione sono multiformi: propaganda antifumo e al contempo campagne pro-cannabis, propaganda anti-sessualizzazione del corpo della donna e al contempo campagne pro sex-work e pornografia dappertutto. Campagne contro l’alluvione di cibi ultraprocessati e al contempo campagne a favore dell’adozione su larga scala della carne sintetica o di farine da insetti (entrambi mangimi che richiedono pesantissimi processi industriali). Il progressismo è costituito da una serie infinita di questi bispensieri, una serie interminabile di campagne di gaslighting aventi il fine ultimo di una ridefinizione sociale nel senso della fluidità.

Nella lista delle varie dicotomie possiamo senza dubbio includere anche quella che riguarda il concetto di valutazione e giudizio. Tutta la retorica progressista si scaglia, almeno in prima battuta, contro la pratica del giudizio, qui inteso come facoltà di giudicare qualcosa o qualcuno. Si tratta di una lotta di lungo corso: dopo decenni di stoccate ai pregiudizi, visti come habitat naturale delle discriminazioni e dell’esclusione, la guerra si è diretta verso il giudizio e la valutazione tout court.

Dalla lotta al pregiudizio alla lotta al giudizio

Le persone insomma non solo hanno (avrebbero) il diritto a non essere pre-giudicate, ma non dovrebbero essere nemmeno giudicate o valutate in alcun ambito. Mai come oggi il giudicare è stato visto come l’anticamera della discriminazione, quando non della violenza. La frase “Chi sono io per giudicare?” è forse quella più popolare mai pronunciata da papa Francesco, non a caso il pontefice più amato tra i progressisti. La lotta al giudizio, cominciata per le strade, dove ormai è considerato offensivo sorridere (per non parlare del ridere) di fronte alle più bizzarre trovate gender-free in ambito di vestiario e acconciature, è figlia a sua volta della lotta al concetto di limite e confine. Che cosa significa giudicare qualcosa o qualcuno? Significa fornire al giudicante, e quindi, spesso, anche al giudicato, delle coordinate.

Cosa significa dare un giudizio

Fornire un giudizio, valutare qualcosa o qualcuno, significa attribuire, a ciò che si giudica, delle coordinate rispetto ad un obbiettivo da conseguire o ad una tavola di valori; significa, in poche parole, capire dove quel qualcosa o qualcuno si trovano rispetto a qualcosa o qualcun altro. È qui che i radar del progressismo si attivano. Nella Weltanschauung progressista non esiste peccato peggiore del chiedere il dove ed il quando, riguardo a qualunque cosa ed a proposito di chiunque. Non ci troviamo in alcun luogo e il passato, così come il futuro, non ha cittadinanza, solo l’eterno presente e l’eterno qui esistono, il progressismo è una cosmologia dell’hic et nunc.

Tornare ai giudizi

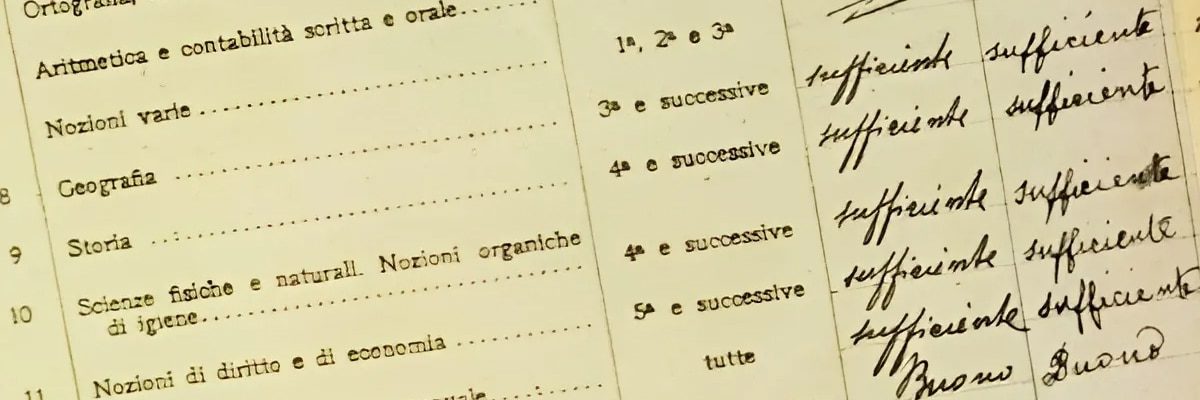

Come sempre, la scuola si rivela la principale centrale di questa cosmologia e la lotta ad ogni giudizio, ad ogni voto, è da sempre un’importante trincea per il pensiero progressista. Ancora una volta il problema sarebbe la valenza eminentemente “discriminatoria” del voto (o del giudizio), la cui accezione viene apertamente definita come “punitiva”. Tralasciando che la vita adulta è, come spesso lo è già nell’infanzia, piena di punizioni (che siano inflitte dalle autorità dello Stato, dalla famiglia o dalla semplice vita sociale importa poco), riemergono qui vari elementi. Da un lato tutto il bagaglio classico dell’utopismo woke, dall’altro la palese dicotomia che emerge una volta che ci si lascia dietro le porte dell’istituto scolastico. Il nuovo disegno di legge del governo Meloni che riporta in auge, nella scuola primaria, il “giudizio sintetico”, pensionando così quello descrittivo, ha scoperchiato questo vaso di Pandora, scatenando l’indignazione dei coribanti dell’inclusione a tutti i costi e dei proibizionisti del voto.

La petizione

Una petizione che ha raccolto circa ottomila firme (poche, in un Paese di sessanta milioni di abitanti), che vede tra di esse quelle di nomi illustri della cosiddetta società civile, da Moni Ovadia a padre Alex Zanotelli, da Luca Zingaretti ad Alessandro Bergonzoni, sarà a breve inoltrata nientemeno che al Capo dello Stato, con lo scopo dichiarato di affossare il provvedimento del governo. Le ragioni di questo chiasso sono già state esaminate, ma la domanda che sorge spontanea è un’altra: com’è possibile che i firmatari della petizione, accanto a numerosi docenti, educatori e comuni cittadini non vedano che, mai come oggi, valutazioni e voti sono onnipresenti?

Voti ovunque, meno che a scuola

La vita quotidiana di un qualsiasi cittadino di un paese non solo occidentale ma, si potrebbe azzardare, moderno, è costellata di giudizi e di voti: subiti ed elargiti, consultati o classificati. Sempre più spesso le performances lavorative vengono valutate in base a rigidi parametri di produttività e redditività così come la nostra affidabilità finanziaria è spietatamente valutata, spesso in maniera punitiva ed escludente, da banche ed istituti di credito. I più svariati tipi di applicazioni per smartphone ci chiedono continuamente valutazioni e giudizi: sull’ultimo ristorante dove abbiamo mangiato, sul museo appena visitato, sulla piazza attraversata un’ora prima, o sulla cortesia del fattorino che ci ha appena consegnato un libro, una pizza o un apparecchio tecnologico (che abbiamo scelto tra tanti dopo averne consultate le valutazioni e le recensioni di altri utenti).

Una scuola di debolezza?

Saremo, e già siamo, valutati continuamente; a che pro, dunque, fare la guerra a qualsiasi pratica di valutazione all’interno della scuola? Non si tratta, si noti bene, di esagerazioni di chi scrive: l’abolizione dei voti e dei giudizi di qualsiasi tipo rappresenta veramente la stella polare del progressismo scolastico. La domanda “perché?”, alla luce di una società che invece è ferocemente classificatrice ed escludente (seppur su linee di faglia diverse da quelle denunciate dal progressismo), acquisisce ancora più significato. Quale preparazione alla vita può fornire, in una società di valutazioni feroci, una scuola che non dà voti né esprime giudizi? La risposta appare evidente: nessuna. L’individuo impreparato al giudizio è l’unico prodotto possibile di una scuola che non giudica. In una società che è sempre più conflittuale, non essere pronti al giudizio significa non essere pronti al conflitto, ovvero essere deboli. E se fosse proprio la creazione di cittadini deboli, inabili al conflitto, il vero fine di tutto?

Ricercatore del Centro Studi Machiavelli. Studioso di filosofia, si occupa da anni del tema della rivalutazione del nichilismo e della grande filosofia romantica tedesca.

Scrivi un commento